除了白银以外,贸易也带了不少东西横渡太平洋。在这群跨洋队伍中-烟草应该排在前头。葡萄牙船不知用什么方法-把烟草运过海洋与边界-一直送到中国南部的广西,考古学家在当地挖掘到烟斗,年代可以追溯到一五四九年。—大约二十年后,烟草抵达东南方,搭乘白银船到了马尼拉。不久,它又渗透到东北部,或许是朝鲜半岛。

烟草在月港就跟在伦敦与马德里一样,是让人陶醉的东西。「以火烧一头,以一头向口’十七世纪福建诗人姚旅解释说:「烟气从管中入喉,能令人醉。」姚旅撰文时,烟草才刚传入福建不久,他对于烟草在全省传布之速感到惊讶。「今反多于吕宋,载入其国售之。」

当时就跟现在一样,吸烟可以舒缓军旅生活的烦闷与惰性。明朝士兵随身携带烟草,烟草因此跟着他们传播到帝国各个地方。在西南省分云南,医学家张景岳说:「师旅深入瘴地,无不染病。独-营安然无恙,问其所以,则众皆服烟。」(蚊子不喜欢烟,所以吸烟也许可以提供某种保护的作用,避免疟蚊叮咬。)张景岳又说:「由是传遍,而今则西南一方,无分老幼,朝夕不能间矣。」作家王逋在一六三0年代还是个孩子,他从未听过烟草。长大之后,王逋回忆说:「虽三尺童子莫不食烟,风俗顿改。」

「烟草处处有之」一部堪称中国最早的吸烟指南写道。该书称烟草是「金丝熏」与「相思草」——后者似乎说明了烟草有引人上钩的倾向——清朝的大批吸烟者也许是地球上最陶醉其中的尼古丁奴隶。

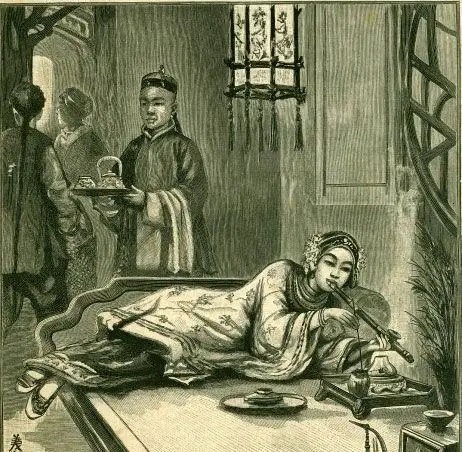

四处宣扬自己有烟瘾,这是当时富人的流行做法。人们夸耀说,自己要是没了烟斗,就没办法吃喝、交谈与思考。妇女掘带特殊的丝质烟袋,上面有锁着珠宝的精巧扣环;为了不让烟草的粗猫气息损伤女性的阴柔特质,她们会使用特别长的烟管,有些烟管太大还需要仆人在一旁伺候着。中国一些富有的美学家还发展出新的诗文体裁:烟草诗。

含香吐圣火;

碧缕生微烟。

知郎心肠热,

口是金博山。

晚起的贵族妇女把头枕得高高的,为的是让侍女趁着她们将醒未醒之际梳头打扮——这样她们一睁眼就能吸烟。「这种场景实在难以想象,」研究中国烟草的加拿大史家卜正民说道。

卜正民从陈琮的《烟草谱》(该书从一八0五年开始收录许多与烟草有关的诗文)里发现这个睡烟枪的故事。另一部更难解的手册是陆爆的《烟谱》,成书于一七七四年。陆耀曾任地方督抚,他曾针对贵族圈的尼古丁摄取星定下规范。与现代的礼仪书籍一样,《烟谱》也提供・一连串吸烟的注意事项:

睡起宜吃;饭后宜吃;对客宜吃;作文宜吃;,腼书欲倦宜吃;待好友不至宜吃。

听琴忌吃;饲鹤忌吃;对幽兰忌吃;看梅花忌吃;祭祀忌吃;朝会忌吃;与美人昵枕忌吃。

从今日的角度来看,中国大臣对烟草的耽溺似乎有点荒谬,然而这种情况在西方也不乏其例。就在陆耀规定吸烟礼仪的时候,富有的英国人也赋予公开场合吸食鼻烟(磨成细粉的烟草)仪式意义。打开银制或象牙制的鼻烟盒I「一种十八世纪的恋物癖」,人类学家劳费尔说道打扮时髦的年轻男子用一根手指长的小骨杓舀起微量的新磨鼻烟。旁边的人全安静下来,这几个身穿刺绣背心的男子同时把一小杓的烟草粉末塞进鼻孔里,然后迅速拿出他们的蕾丝手帕蒙住鼻子,为可能的喷嚏预做准备。对这些痛君子来说-为了精通鼻烟的奥秘,这些麻烦的手绩算不了什么:鼻烟的尼古丁进入血液的速度要比一般香烟快得多。我想天底下应该找不到比伦敦著名的美男子布兰梅尔更重视这种仪式的人了,据说他一年到头每天都佩戴不同的鼻烟盒。布兰梅尔教导跟随他的时髦男性一些细微的技巧,例如怎样只用一只手打开鼻烟盒,拾取一小撮鼻烟,然后塞进自己的鼻孔里。塞进去的同时还要潇洒地把头偏一下,这样鼻孔才不会滴出难看的棕色液体。

沉迷于鼻烟,除了打断宴会里的谈话、洗衣费用增加以及可能罹患鼻咽癌外,对英国几乎没有什么影响。中国的烟草瘾头则发生在完全不同的脉络里,因此产生完全不同的影响。烟草意外造成生态入侵,因此形塑了 (结果有好有坏)现代的中国。