大饥荒在爱尔兰留下了深刻的伤痕,因此一百多年来几乎没有史家愿意回顾这段历史。不过,从一九七0年代开始,大饥荒开始成为众人研究的主题,至今已有数百本书籍与论文问世。不过在这些成果中,几乎没有人注意到大饥荒的原因,也就是马铃薯晩疫病I这点相当令人惋惜,因为卵菌才是造成近代商品农业第一场灾难的元凶。

晚疫病以蹬人的速度传入爱尔兰,而且迅雷不及掩耳地攻占全境。岛国爱尔兰距离西法兰德斯有八百英里,两地间隔着北海与爱尔兰海。晩疫病的抱子很脆弱,只要曝晒于阳光紫外线下一小时,发芽的可能性就会减少百分之九十五。在空中,即使是毛毛雨也能破坏抱子。一份受到广泛引用的生模式显示,抱子藉由风力传布的距离最远是二十到三十英里。有三名科学家在华盛顿州进行实验,结论显示在完美情况下I强风’低温、无直接日光照射或下雨I晚疫病弛子传布的最远距离是七十英里,不过只有百分之五的存活机会。除了在北爱尔兰,爱尔兰海的宽度均超过七十英里。如果研究人员是对的,那么晚疫病抱子想抵达爱尔兰只能从英格兰东南方到西北方,然后飞越北方海峡)到贝尔法斯特,一段惊人的旅程。(技术上来说,这些不是胞子,而是「如子爱」。

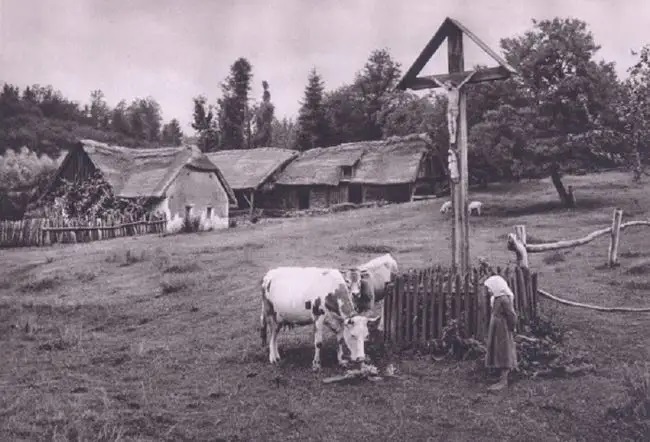

一八四五年九月十三日之后的三十夭,有二十四天是雨天,有时候还是倾盆大雨,然而正是这段期间,爱尔兰首次通报出现晚疫病疫情。然而尽管下雨,马铃薯晚疫病还是横扫了爱尔兰,而且严重程度远超过其他地方。爱尔兰大概有某种条件特别有利于晚疫病发展I但究竟是什么条件?答案之一可能是爱尔兰种植的马铃薯数量特别多,因此成为晚疫病肆虐的温床。另一个答案可能是作物的割一性。根据晚疫病史家欧葛拉达的说法,爱尔阑大约有一半的农地采用一种单一而显著的生产模式:他们只种植一种叫的马铃薯品种。许多爱尔兰人住在成群的农舍里,这种小村落称为夺、宇、农村外围紧密环绕着全村共同耕作的农地。爱尔兰西部的农地种的全是单一种类的马铃薯,因此成为地球上最单一的生态体系。

爱尔兰农民几个世纪以来种植作物时一直使用一种叫的耕作法:把草皮割起来,然后上下烦倒堆成长而宽阔的田,田垄与田垄之间以深沟区隔。

别一般来说,田垄大约四英尺寛,比旁边的沟渠高一英尺。这些田看起来很像 ,也就是安地斯山区农村的农地土丘。与景一样,爱尔兰的懒床耕作法也是在沼泽地上施行;田垄在早晨可以较快速地升温,在晚间则比周围的平地更能保持温度,这种特性在寒冷地区如安地斯山脉与爱尔兰是一项优势。这些田塑是用好几层草皮堆成,这也表示田垄的土壤集中了田地的精华;农民可以密集地栽种作物,而这也有窒息杂草的功能。此外,田垄没有犁过,因此土里还有残存的草根能抓住土壊防止流失;而这些根也确保作物在收割之后,青草可以快速长出以恢复土壤中的养分。

十八世纪的农业改革者不知道懒床或耕作法有这些优点,误以为这种做法毫无效率且无生产力,是现代化的阻碍。活动分子如韦特与特尔希望农民能以深耕的方式释放出土壤的养分;尽可能利用每一寸土地;在土地上施肥(先是粪肥,而后是海鸟粪);完全拔除杂草以保护作物;以有效率的收成方式来最大化收获量。这两名科技信徒认为最新由工厂生产的耙子、钻孔机与收割机是天赐的工具,可以实现上述的目标。由于这些机器需要平整的土地才能使用,它们无法在田玺爬上爬下,因此懒床必须去除。最重要的是,改革者表示,田垄之间的犁沟造成了空间的浪费。