中国为什么让自己卷入这场洪流?有两项因素促成这项决定,一个是政治因素,另一个是经济因素。政治因素是明朝想加强国家权力。但北京禁止民间贸易-主要不是厌恶贸易,而是认为控制贸易对王朝有利。可惜的是,这项尝试带来反效果——贸易禁令非但未能加强政府的控制力-反而削弱了政府。当北京终于想通时,它便放弃原先的政策。真正促使皇帝改弦更张的是经济因素:中国有着严重的金钱困难。帝国对货币完全失去掌控,商人甚至必须以小银块从事货物买卖。为了获得必需的白银-中国只能取消贸易禁令,向世界开放。不久,加雷翁船贸易的庞大船队就带着丝绸与白银横渡太平洋———–全球性的经济与生态网络始于哥伦布在加勒比海岛屿的努力,以及雷加斯皮在菲律宾群岛的逗留,至此终于将最后一环也接上。

明朝禁止贸易经常被形容为中国文化缺陷的表征(蓝迪斯:「儒家之国厌恶商人的成功」)。然而事实绝非如此单纯。禁令并未终止「所有」的对外接触,中国朝廷允许一项例外:「朝贡」。入贡的外邦人必须住在政府规定的旅店里,然后向皇帝进贡。皇帝基于礼节会回赐外邦人中国的物品。皇帝也会允许他们出售他不需要的任何物品,通常这类物品的数量还不少。

沿海商人知道朝廷一方面禁止贸易一方面允许朝贡的意义:这是政府控制国际贸易的方法。而且也是一项繁忙而有利可图的事务——一四。三年到一四0四年间是海禁的高峰期,但明朝朝廷至少接见了来自三十八个国家的「朝贡使节」,显然希望从贸易中获利。但朝廷不需要的是商人;换言之-朝廷要的是外国商品,但不要外国人。除了极少数例外,所有与外在世界的接触都应该受到北京的监督。

朝廷官员自有一套官僚特有的逻辑,他们认为海上贸易是非法的,国家自然不需要海上武力来监督贸易。中国将海军缩减到只剩几艘船-要巡逻漫长的海岸线根本不够。于是毫无意外地-创造出疯狂走私的结果(如果做生意是非法的,那么只有非法者才能做生意)。

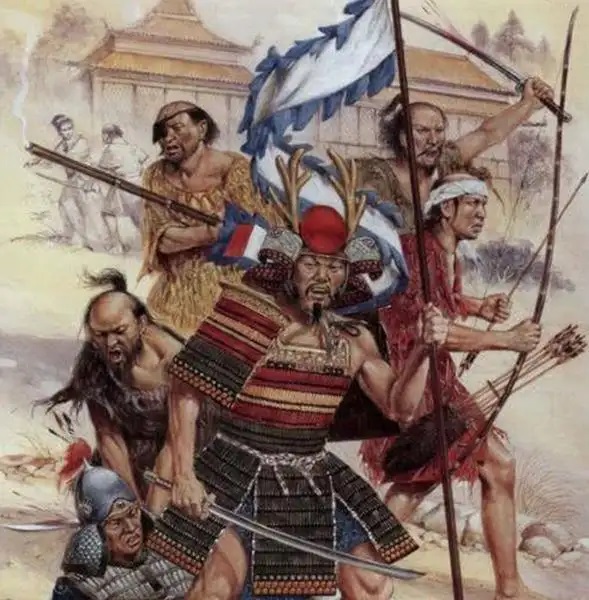

倭寇充斥着整个东南沿海。就字义来说,倭寇指的是「日本海盗」,但实际上这些倭寇绝大多数不是日本人,也不是海盗。虽然这些人有时以日本为根据地,但绝大多数「倭寇」都是在中国商人带路下从事走私偷渡的生意,特别是在明朝皇帝颁布诏令抹杀他们的生计之后。船上搭载着来自各行各业为避祸而上船的民众:无法觅得一官半职的读书人、破产的生意人、躲避征兵的男丁、被开革的官吏、饥饿的农民、犯了戒律的僧侣、逃犯,当然还有以走私偷渡为业之人。这些人当中也有零星的航海老手,他们之所以投入海盗事业是受到发财美梦的迷惑。当官方试图缉捕海盗时,往往会引发各种暴力事件,有些时候城市甚至因而沦陷。厦门大学历史学家林仁川告诉我:「寇转而为商,商转而为寇。」如果可以的话,他们当然想和平做生意;如果不行,他们就来硬的。

转载请注明:库库道 » 寇转而为商,商转而为寇